Column– archive –

-

メール不具合のお知らせ

11月15日 18時頃より現在まで、メールサーバーの障害にて、下記に頂いたメールのができない状況となっております。kuro-zome@black-silk.com 現在、復旧作業中のため、復旧次第ご連絡させていただきます。なお、こちらのHP(https://www.black-silk.com/)... -

【黒染・服】お客様の声

これまでに届きましたお客様の声を掲載させていただきます。 トレンチコートを持込し、無事届きました。思った以上にカッコよくなっていて、今から今年の冬で着れるのが待ち遠しいです。お礼が大変遅くなりましたが、本当にありがとうございました。 P様 -

【黒染・服】お客様の声

これまでに届きましたお客様の声を掲載させていただきます。 このたびもご丁寧なカウンセリングに始まり、黒染めのちょうどよい塩梅といい、ありがとうございます。黒く染まって戻ってくると分かっていても、拝見するたびに感激します。夏が来るのが待ち遠... -

【黒染・服】お客様の声

これまでに届きましたお客様の声を掲載させていただきます。 先日は黒染のコートをお送りいただきありがとうございました。仕上がりは二か月程かかるとお聞きしておりましたので驚いています。とてもきれいな仕上がりで満足しています。コートを着る季節に... -

【黒染・服】お客様の声

これまでに届きましたお客様の声を掲載させていただきます。 暑中御見舞い申し上げます 先日は、麻のブラウスをきれいに染め直し頂き、ありがとうございました。元の白よりも着やすくなり、よみがえって更に愛着が湧きました。また新たにあのように生まれ... -

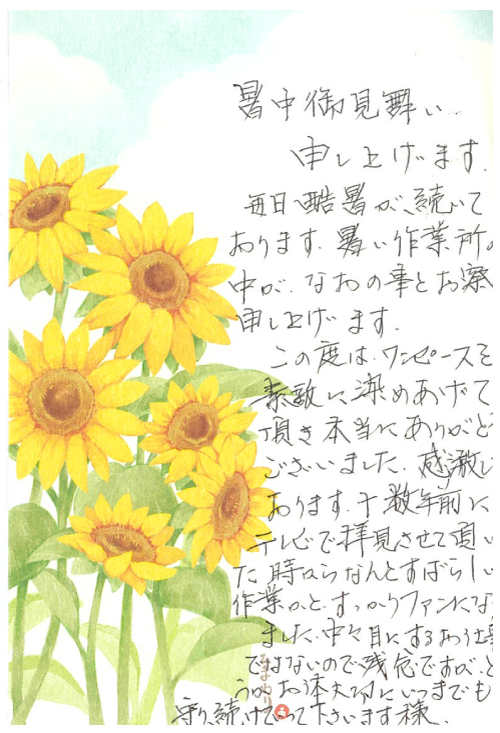

【黒染・服】お客様の声

これまでに届きましたお客様の声を掲載させていただきます。 暑中御見舞い申し上げます。毎日酷暑が続いております。暑い作業所の中が、なおの事とお察し申し上げます。 この度はワンピースを素敵に染めあげて頂き本当にありがとうございました。感激して... -

株式会社SOCIALENCE様のブログにて紹介されました!

株式会社SOCIALENCE様のブログにて馬場染工業が紹介されました! ジーンズなどのお洋服の黒染めはもちろん、カーテンやソファーカバーなど家具の染め替えも受け付けております☺ 染められるかな??と思うものがあればお気軽にご相談くださいね'... -

THE ROOM TOURでおすすめインテリアショップとして紹介されました!

「THE ROOM TOUR」様にておすすめインテリアショップとして紹介されました! 暖簾や家紋入りインテリアなど、お気軽にご相談ください☺✨ 紹介された記事の詳細はコチラから!👇 おすすめの家具メーカー・インテリアショップ特集! – ... -

縁結び大学におすすめデートスポットとして紹介されました!

「縁結び大学」様にておすすめデートスポットとして紹介されました! 記念日やデートの思い出作りに是非いらしてくださいね♪ インタビュー記事の詳細はコチラから! -

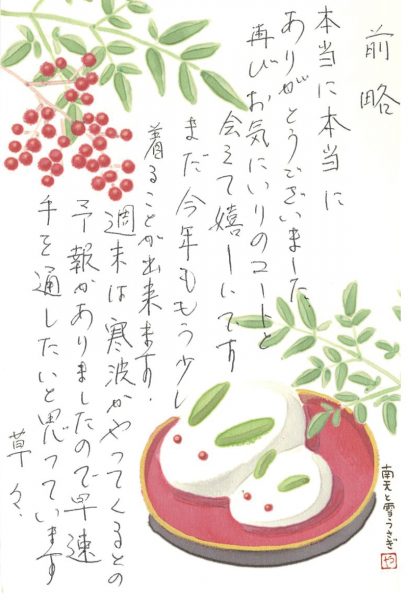

【黒染・服】お客様の声

これまでに届きましたお客様の声を掲載させていただきます。 本当に本当にありがとうございました再びお気にいりのコートと会えて嬉しいですまだ今年ももう少し着ることが出来ます週末は寒波がやってくるとの予報がありましたので早速手を通したいと思って... -

5.明治御一新と染色業界~黒染めの歴史~

明治の大変革を乗り越えて5.明治御一新と染色業界 幕末から新しい秩序を打ち立てる戦いが続き、京都市民もまた蛤御門の変による鉄砲焼けの大火で大きい被害を受け、その傷も癒えぬ内に鳥羽伏見の戦いと騒然たる世相の続く中で明治御一新(1868)を迎えた。 ... -

【黒染・服】お客様の声

これまでに届きましたお客様の声を掲載させていただきます。 こんばんは。本日ワンピース受け取りました。開けた瞬間にわー!すごい!と思わず声が出てしまいました。お気に入りでたくさん着たワンピースが、新品のようによみがえりました。本当に素敵です... -

4.紺屋仲間の変遷~黒染めの歴史~

4.紺屋仲間の変遷 宝暦六年(1756)に紺屋仲間が結成され、その後の宝暦年間には沙室上代染が仲間を結成している。沙室上代染仲間は安永二年(1773)に沙室上代更紗染紺屋仲間と改称している。紺屋仲間と沙室上代染仲間は防染加工して藍による地染をするという... -

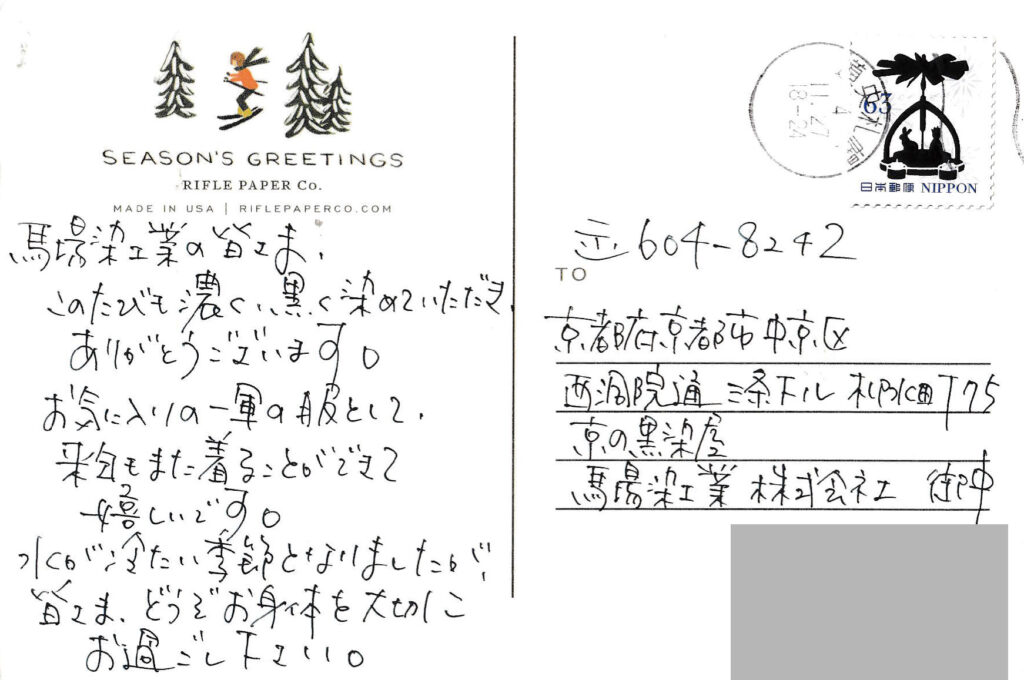

【黒染・服】お客様の声

これまでに届きましたお客様の声を掲載させていただきます。 馬場染工業の皆さまこの度も濃く、黒く染めていただきありがとうございます。お気に入りの一軍の服として来年もまた着ることができて嬉しいです。水か冷たい季節となりましたが、皆さまどうぞお... -

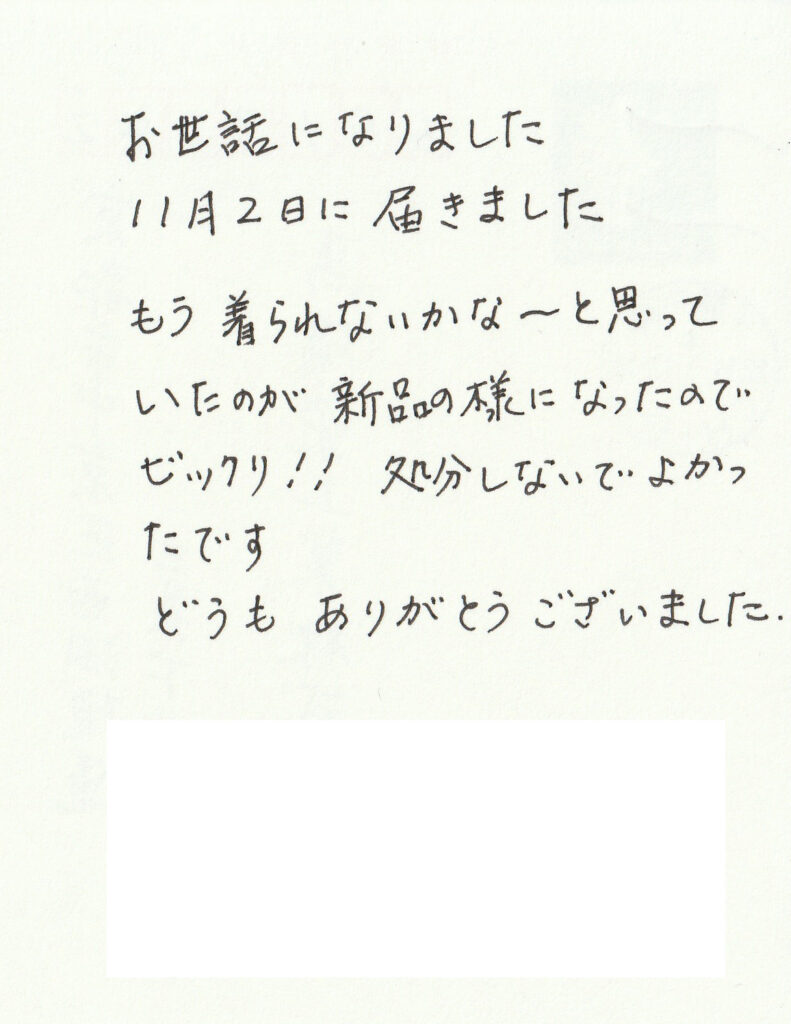

【黒染・服】お客様の声

これまでに届きましたお客様の声を掲載させていただきます。 お世話になりました11月2日に届きましたもう着られないかな~と思っていたのが新品の様になったのでビックリ!!処分しないでよかったですどうもありがとうございました 千葉県 T.Y様

12